投資運用方針 サステナビリティへの取組

サステナビリティ方針

当社は、不動産投資運用業務にESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を組み込むことで当社の経営理念である「クオリティの高い不動産投資サービスの開発・提供を通じた社会の発展」を実現するため、2018年6月1日にサステナビリティ方針を制定いたしました。

イニシアチブ署名

責任投資原則(PRI)

当社は責任投資原則の基本的な考え方に賛同しており、2019年6月より署名機関となっております。

PRIの概要

PRI(Principles for Responsible Investment)とは、2006年にアナン国連事務総長(当時)が金融業界に対して提唱した投資原則です。ESGの要素を投資の意思決定プロセスに反映させることで、受益者の長期的な投資パフォーマンスを向上させることを目的とし、以下の6つの基本原則が明示されています。

PRIの6原則

- 私たちは、投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を組み込みます。

- 私たちは、活動的な所有者になり、所有方針と所有慣習にESG問題を組み入れます。

- 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます。

- 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います。

- 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。

- 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。

気候関連財務情報開示タスクフォース

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)※

当社は気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が公表した提言の趣旨に賛同しており、2022年1月より表明機関となっております。

<TCFDの概要>

G20の要請を受けて各国の中央銀行などから構成される金融安定理事会が、2015年12月に設置しました。2017年6月に最終報告書を公表し、企業に対し税務情報として、気候変動関連リスクと機会について次の4項目を開示することを奨励しています。

ガバナンス(Governance)

戦略(Strategy)

リスク管理(Risk Management)

指標と目標(Metrics and Targets)

※2023年10月にTCFDは解散し、国際会計基準(IFRS)財団が企業の情報開示の進捗状況を監視する役割を引き継いでいます。

今後、IFRSの国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)、国内の財務会計基準機構(FASF)のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が提示する新基準等を注視しつつ、引き続き気候変動関連リスクにかかる開示を行ってまいります。

気候変動に関する情報開示

気候変動に対する当社の認識

2015年に採択された「パリ協定」においては世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃未満、努力目標として1.5℃未満に抑制することが目標とされました。また、2021年に公表されたIPCC報告書第1作業部会報告書では、人間活動の温暖化への影響は疑う余地がないこと、2021年から2024年の間に1.5℃に達することが指摘されました。

当社は、こうした気候変動を科学的事実として認識し、激甚化する風水害、頻発する熱波、世界的な海面上昇など、気候変動が引き起こす自然災害への対策は必要不可欠なものであるという立場を取っています。

また、当社は気候変動問題が当社の経営とビジネス全体に重大な影響を与える重要な課題であると認識しています。この認識のもと、当社は、気候変動がもたらすリスクと機会を正確に識別し、当社の経営と運用方針に反映させることにより、持続可能かつ安定的な収益を長期的に確保することを目指します。

2021年4月に当社では「気候変動ポリシー」を制定し、保有ポートフォリオに影響のある「気候変動に関わるリスク」を識別・評価し、その識別・評価したリスクに対処するための気候変動適応・緩和への取り組みを推進し始めました。

ガバナンス

当社は、サステナビリティ経営の実践に向け、サステナビリティ推進委員会を原則年に1回以上開催し、その場で気候変動への適応に係る重要課題について行動計画の立案・実施策の検討、実績の確認を行っています。サステナビリティ推進委員会の内容は文書として記録され、サステナビリティ最高責任者である代表取締役社長並びに取締役会に報告されています。当社は、気候変動問題を特に重要な課題と位置づけ、2021年4月1日に「気候変動ポリシー」を制定しました。同ポリシーの中では、気候変動に関するリスクと機会に対応するための組織のガバナンス体制の構築、気候変動に関するリスク及び機会の評価・管理における、経営陣による監視体制とその役割が明確にされています。

気候変動リスクへの適応・レジリエンスに係る最高責任者は、サステナビリティ最高責任者である代表取締役社長が務め、気候変動リスクへの適応・レジリエンスを管掌する責任者は経営管理部長が努めています。

戦略

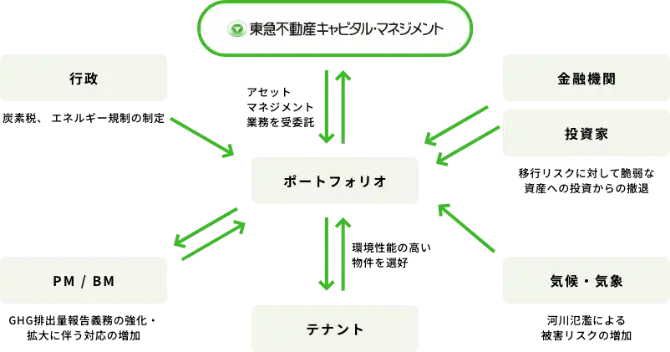

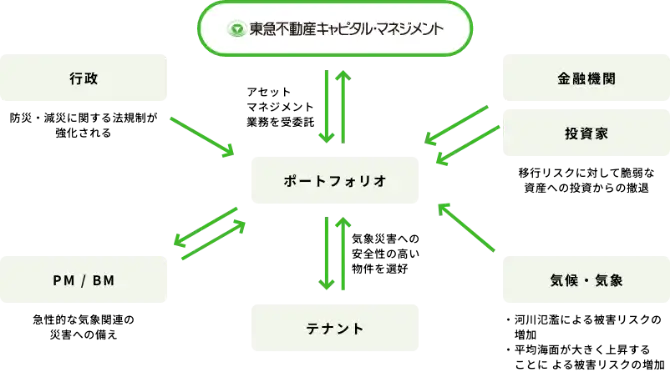

当社は、気候変動の進行に関する不確実性を考慮し、リスクと機会の特定および財務的影響の評価を1.5-2℃シナリオと4℃シナリオの複数シナリオで実施しました。

【シナリオ分析の対象範囲】

分析の対象範囲は、当社運用ファンドとしています。なお、当社運用ファンドにおいて当社はアセットマネジメント業務等を行っています。

【主に参照した外部シナリオ】

| 移行リスク | 物理リスク | |

|---|---|---|

| 1.5~2℃ シナリオ |

IEA NZE2050 | IPCC RCP2.6 |

| 4℃ シナリオ |

- | IPCC RCP8.5 |

当社がシナリオを元に考える世界

1.5-2.0°C

4.0°C

| 不動産運用における関連 | 当ファンドへの財務的な影響 | 時間軸 | リスク管理・対応策 | 4℃シナリオ | 2/1.5℃シナリオ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 財務的影響 | 財務的影響 | ||||||||||

| 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | ||||||

| 移行 リスク |

政策と法 | 炭素税の導入等によるGHG排出価格の上昇 | 物件のGHG排出量に対する 税負担等の支出が新たに発生する |

短期 | GHG排出量の削減 EMSによる排出量のモニタリングとPDCAサイクルの回転 |

小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 |

| 既存不動産における省エネ基準の強化 | 対応のための改修費用の負担増や場合によっては罰金の発生 | 中期 | 海外の規制状況や国内動向の情報収集を行い対応を検討する テナント業種による投資家の意向に対応 |

小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | ||

| 省エネ法の排出量報告義務が厳格化 | 報告に対応するための外部業者への支払など事業経費増加 | 中期 | PMの法令対応負担が増加する場合には協議する | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | ||

| テクノロジー | 再エネ・省エネ技術の進化・普及 | ポートフォリオの陳腐化を防ぐための新技術導入の費用増加 | 中期 | EV車普及への設備投資対応 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | |

| 市場 | 物件の資産価格下落 | 光熱費のコスト増による物件価格への影響 ファンドのNAV(Net Asset Value)の低下 |

中期 | 水光熱費のテナント負担額を考慮した水光熱設備の投資計画を策定 実際の被害発生による修繕費増加、あるいは、被害発生頻度増加に伴う火災保険料率上昇など |

中 | 大 | 大 | 小 | 中 | 中 | |

| 気候変動に対応していない市場参加者の調達条件悪化 | 資金調達コスト上昇 | 中期 | 投資家やレンダーとの丁寧な対話を重ねるとともに、動向を注視する | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | ||

| テナント・入居者の需要変化(より気候変動への対応が進んだ物件を選択する、または対応していない物件を避ける) | 新規テナント・入居者獲得が難しくなる、リテンションが低下することによる賃料収入の減少 | 短期 | テナントの趣向を踏まえた環境認証の取得 アセットタイプに応じて建物性能の向上によるエネルギー消費量の抑制(テナントコストの低下)に努め競争力向上を図る |

小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | ||

| 評判 | 気候変動への未対応による物件ブランド価値の低下 | ブランド力による賃料プレミアムの減少 | 短期 | グリーンビル認証の取得による物件の環境性能の対外周知 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | |

| 物理的 リスク |

急性 | 集中的豪雨や近傍河川の決壊等による浸水、内水氾濫 | 頻度や威力の増加による被害の程度や被害額の増加 修繕費・保険料の増加 稼働低下など |

短期 | 各物件の浸水リスクの把握および高リスク物件への対策の検討 | 中 | 中 | 中 | 小 | 小 | 小 |

| 慢性 | 海面上昇により海抜の低い物件などが浸水する | 大規模改修(嵩上げ)の必要が生じる | 短期 | 高リスク地域における物件のポートフォリオの入れ替えの検討 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | |

| 猛暑日や極寒日など極端気候の増加、気象の不安定化とそれにより空調稼働が上昇 | 再生可能エネルギー発電量の不安定化に伴う操業休止 空調の運転・メンテナンス・修繕費用の増加 |

短期 | 各物件のリスク把握および高リスク物件への対策の検討 | 中 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||

| 機会 | 製品・及び サービス |

低排出な設備・サービスの提供によるテナント・入居者・利用者への訴求 | テナント・入居者誘致による稼働率向上、賃料単価向上による収入増 | 中期 | グリービル認証、省エネ格付の取得、再エネ導入など | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 |

| 市場 | テナント・入居者の嗜好の変化に合わせた賃貸物件を継続的に提供 新規顧客層の開拓 |

賃料引き上げ、獲得・確保改善により収入増加 | 中期 | グリービル認証、省エネ格付の取得、再エネ導入など | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | |

リスク管理

【当社事業に対する気候関連リスク・機会】

気候変動に係る移行リスク、物理的リスク(急性・慢性)、創出が期待できる価値・機会について、それぞれ達成状況・実績を管理・計測し、取締役会でこれを報告します。重要な場合はこれを社内外に開示するものとします。

指標と目標

当社業務が主として顧客からの受託により遂行するものであることを踏まえ、アセットタイプごとの温室効果ガスの削減目標に基づきファンドの特性や投資家の意向を踏まえて対応しております。

※ポートフォリオの場合、主要なアセットタイプにより区分します。

【戦略のレジリエンス】

当社は「サステナビリティ方針」に示すように、省エネルギーに資する機器の導入やエネルギーの効率的な利用および再生可能エネルギーの利用を推進することにより、気候変動への影響を減らすことに取り組みます。同時に、気候関連課題に対する社会的ニーズが高まっていることを受けて、当社ではステークホルダーと協働し、サプライチェーン全体で気候変動などの環境課題にも取り組みます。

当社では以下のような対応策を推進し、事業のレジリエンスを高めてまいります。

-

再生可能エネルギー発電設備への投資当社は、2016年より、太陽光・風力等の自然再生可能エネルギー発電設備を投資対象とするアセットマネジメント業務にグループ会社と協力のもと取り組んでおり、運用会社としての「柔軟性」「多様性」「機動性」を生かし、新たな価値の創造に挑戦しています。

-

環境認証の取得DBJ Green Building認証取得

当社は、アセットマネジメント業務を受託するファンドにて保有する物件の一部でDBJ Green Building認証とBELS評価を取得しております。 -

GRESBリアルエステイト評価当社は、2018年よりアセットマネジメント業務を受託するファンドの一部を対象にGlobal Real Estate Sustainability Benchmark(GRESB)リアルエステイト評価を取得しております。